गिरीश्वर मिश्र

स्वस्थ रहते हुए ही मनुष्य निजी और सार्वजनिक, हर तरह का कार्य कर पाता है, यह सबको मालमू है। परंतु इसका महत्व तभी समझ में आता है, जब जीवन में व्यवधान का सामना करना पड़ता है। तब हम स्वास्थ्य को लेकर सचेत हो जाते हैं। कोविड महामारी के दौरान यह बात सबने अनुभव की। स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य की उलझन नयी नहीं है और स्वास्थ्य रक्षा के उपायों को लेकर प्रत्येक समाज उपचार या चिकित्सा के समाधान ढूंढता रहा है। इस तथ्य के बावजूद कि ऐतिहासिक रूप से विभिन्न ज्ञान परंपराओं और भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पनपने वाली विभिन्न उपचार प्रणालियों का सुदीर्घ काल से समानांतर अस्तित्व रहा है। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने वाली जैव चिकित्सा बायोमेडिसीन या एलोपैथी का उपयोग प्रमुखता से स्वीकृत और प्रधान हो चुकी है। यह स्थिति चिकित्सकीय ज्ञान की वास्तविकता को खंडित रूप से देखती और प्रस्तुत करती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति रोगी और स्वास्थ्य सेवा मुहैया करने वाले एजेंटों के बीच की दूरी के कारण एक गंभीर किस्म के आंतरिक तनाव को दर्शाती है। इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य तो व्यक्तिगत रहता है परंतु स्वास्थ्य की देखभाल करना एक पेशेवर या व्यावसायिक मामला बन गया है।

स्वास्थ्य को समझने के लिए पश्चिमी परंपरा में स्वीकृत मूल्य जैसे अहंकार पर बल, मन और शरीर का द्वैत और सारी प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका को नजरअंदाज करना स्वास्थ्य के बारे में एक खास किस्म का नजरिया है। यह अत्यधिक विशेषज्ञता सुपर स्पेशलिटी पर जोर देता है। इसके विपरीत समग्रता से विचार करने की प्रवृत्ति स्थानीय पर्यावरण-सांस्कृतिक संदर्भों में स्थित होती है और उन तक आम आदमी की पहुंच आसान थी। ज्यादातर मामलों में स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रियाओं को हर कोई आसानी से समझ सकता था। कहना न होगा कि उपचार की प्रक्रियाओं में रोगी के जीवन के व्यक्तिगत, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सभी पहलू शामिल रहते हैं। इस पृष्ठभूमि में भारत में प्रचलित दृष्टिकोणों और संबंधित प्रथायें स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल को एक समग्रता में ग्रहण करती है।

हिप्पोक्रेटिक शपथ में भी कहा गया है कि मनुष्य की भलाई हवा, पानी, भोजन और भूमि की स्थलाकृति (टोपोलोजी) से प्रभावित होती है। एक प्राणी एक जीवित प्रणाली होता है। ऐसे ही ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने टिप्पणी की थी कि जब तक समग्र (होल) ठीक नहीं होगा, तब तक हमारे लिए कोई भी भाग (पार्ट) अच्छा नहीं हो सकता। हेल्थ और होलिज्म के शब्दार्थ एक-दूसरे से बहुत निकट से जुड़े हुए हैं। ग्रीक शब्द (होलोस) का अर्थ पूर्णता होता है। एक ही मूल से होल, हेल और होली बनते हैं। इस तरह समग्र की प्रधानता वाले दृष्टिकोण की जड़ें बड़ी प्राचीन हैं। भारत की स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली (जैसे-आयुर्वेद, योग, सिद्ध) तथा तिब्बती, चीनी और अफ्रीकी परंपराओं में ध्यान और पारंपरिक चिकित्सा की विभिन्न प्रथाओं का उद्येश्य स्पष्ट रूप से रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन, मनोदैहिक और पुरानी रोग स्थितियों का प्रबंधन और समग्र रूप से प्रतिरक्षा कार्यप्रणाली (इम्यून व्यवस्था) को अधिकाधिक समर्थ बनाने की है।

पंच महाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) मानव शरीर सहित हर चीज के भौतिक अस्तित्व का निर्माण करने वाले मूल (सामान्य) तत्व हैं। आयुर्वेद तीन दोष (यानी वात, पित्त और कफ) और तीन गुण (सत्व-प्रकाश, रजस-गत्यात्मकता और तमस-निष्क्रियता) पर निर्भर करता है। ये सब एक समग्र इकाई बनाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार रोगी, परिचारक, औषधि और चिकित्सक उपचार के चार स्तंभ हैं जिन पर स्वास्थ्य टिका होता है और साम्यावस्था की गत्यात्मक स्थिति पर कई तरह से जोर दिया जाता है। जैसा महान शल्य चिकित्सक आचार्य सुश्रुत ने कहा था-आत्म व स्व (आत्मा) इंद्रियों और मन की प्रसन्नता संयुक्त रूप से मिलकर स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं-प्रसन्नातत्मेंद्रियमन- स्वस्थमित्यभिधीयते।

आचार्य चरक के अनुसार शारीरिक कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं में साम्य की स्थिति को स्वास्थ्य का लक्षण कहते हैं (समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रिया)। भगवद्गीता में भी कहा गया है कि मन की समता या समत्व को योग कहा गया है। साथ ही उपयुक्तता पर विशेष जोर दिया गया है, जीवन के सभी पहलुओं में युक्त होना चाहिए। गीता का कहना है कि योग उसके लिए दुखों का नाश करने वाला होता है, जो भोजन करने और मनोरंजन में संयमित हैं, जो अपने कार्यों के दौरान अपने परिश्रम में मध्यम हैं, जो सोने और जागने में मध्यम हैं (गीता-6/17)। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र (2/3) में जीवन के कष्टों (क्लेश) में पांच प्रमुख समस्यायें हैं-अविद्या (अज्ञान), अस्मिता (अहंकार), राग (आसक्ति), द्वेष (घृणा) और अभिनिवेश (जीवन से चिपटने की इच्छा) है। इसके समाधान के लिए राज योग, भक्ति योग और कर्म योग सहित योग की विभिन्न प्रणालियां प्रस्तावित हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि निदान और चिकित्सा में जैव-मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आदि सभी कारकों को ध्यान में रखा गया है। अब यह बात साफ हो चली है कि शरीर और मन का भेद करना और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य/अस्वास्थ्य को अलग-अलग देखना दोषपूर्ण है। स्वास्थ्य का एक समग्र नजरिया अपनाना जरूरी है।

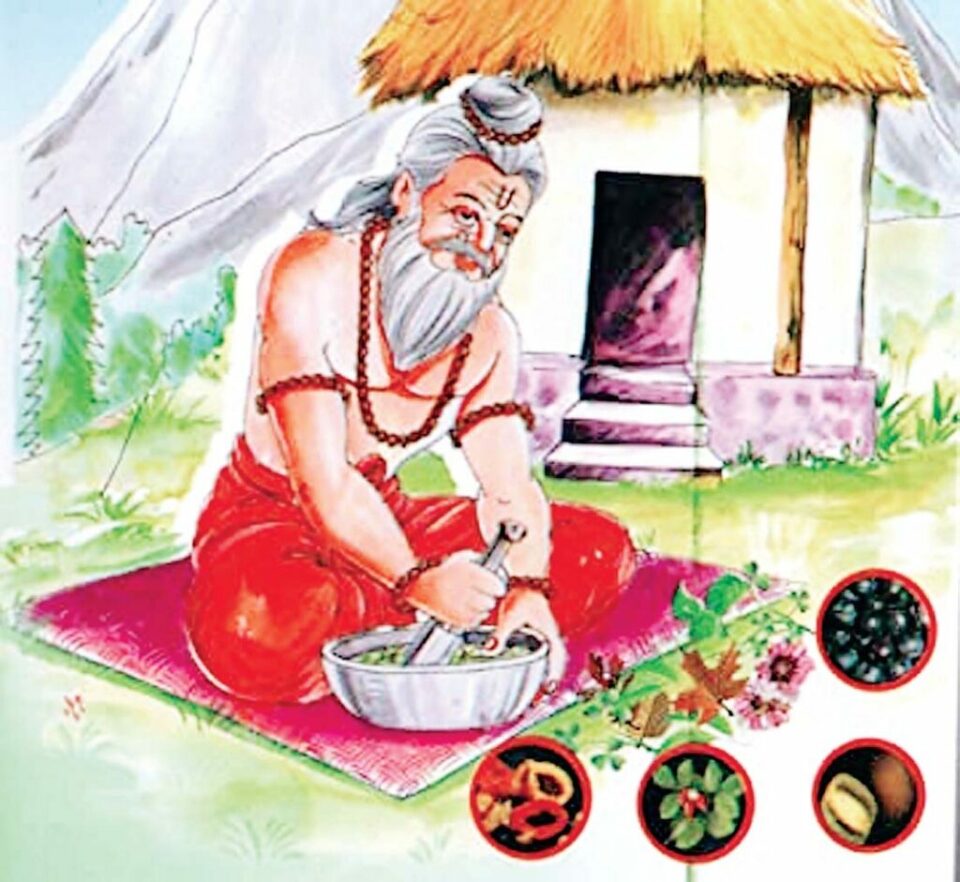

चिकित्सा की स्वदेशी प्रणाली यह मानती है कि जीवित शरीर में खुद को ठीक करने की जन्मजात क्षमता होती है और इस दृष्टि से समग्र/संपूर्ण अपने विभिन्न भागों के योगफल से अधिक होता है। अब यह धीरे-धीरे महसूस किया जा रहा है कि मन और शरीर के बीच अलगाव की बात ठीक नहीं है। अब ^साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी* जैसे चिकित्सा वैज्ञानिक अध्ययन विषय का उदय हो रहा है। भारतीय दृष्टि में प्राण की ऊर्जा ब्रह्मांड में सभी जीवों को जोड़ती है। मनुष्य होना वस्तुतः आध्यात्मिक होना है। वास्तव में पारंपरिक दवायें दिखा रही हैं कि व्यवस्था की सीमाएं धुंधली हैं और अब स्वदेशी हर्बल (जड़ी बूटी) औषधि के रूप में नये अवतार में आ गया है।

समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से देखभाल करने में व्यक्ति या जन केंद्रित देखभाल प्रणाली शामिल होती है जो मन, शरीर और आत्मा को संबोधित करने वाली तरकीबों को भलीभांति एकीकृत करती है। संपूर्ण व्यक्ति और भागीदारी इसमें प्रमुख नियामक होते हैं। इसका तात्पर्य स्वास्थ्य और बीमारी की एक प्रकार की गतिशील समझ से है। समानता, प्रभावशीलता, सुरक्षा, नैतिकता, किफायती लागत, पारंपरिक संवेदनशीलता तथा सामाजिक दुनिया के साथ संबंध जैसे मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य का देखभाल करने वाली प्रणाली स्थापित करना बड़ी चुनौती है। संपूर्णता के रूप में स्वास्थ्य को शरीर तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसके लिए अध्ययन विषयों की सीमाओं को पार करने और जनकेंद्रित दृष्टिकोणों की ओर बढ़ने की आवश्यकता होगी। इस तरह का एक एकीकृत दृष्टिकोण भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन-2020 और वैश्विक स्तर पर स्वीकृत किये गये सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप है। यह खुशी की बात है कि 2014 में भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी प्रणालियों की जरूरतों को पूरा करने कि लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की और इन चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

समग्र स्वास्थ्य की देखभाल वाली सही और प्रभावी रोकथाम के तरीकों और रोग केंद्रित चिकित्सा की मांग करती है। हमें बीमारी के दौरान सही और गरिमापूर्ण पुनर्वास और सहायता स्थापित करने की भी आवश्यकता है ताकि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को ठीक से संपादित किया जा सके। स्वास्थ्य के लिए समग्र एकीकृत देखभाल में व्यायाम, सामाजीकरण, सुरक्षित आवास और पर्याप्त साधनों का प्रावधान शामिल है ताकि स्वास्थ्य से समझौता करने वाले प्रतिबंधों को हटाया जा सके। प्रासंगिक कानून के माध्यम से कमजोर, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित और बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए सामाजिक देखभाल और समर्थन और गतिशील संगठनात्मक स्थितियों और सेवा वितरण की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्य से समग्रता का उपयोग ग्राहकों को भर्ती करने के लिए एक आकर्षक लेबल के रूप में किया जाता है जो भ्रामक हो सकता है यदि जीवनविरोधी खतरनाक स्थितियों पर ठीक से ध्यान न दिया जाये। चूंकि समग्र दृष्टि से स्वास्थ्य की देखभाल करना (होलिस्टिक हेल्थ केयर) सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य, प्रभावी और व्यावहारिक है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। इससे स्वास्थ्य विषयक असमानता कम होगी, सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होगा और स्वास्थ्य के लिए उभरते संकटों का भी समाधान हो सकेगा।

(लेखक महात्मा गांधी अन्तराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)